こんにちは、garesuです。

腸内環境と免疫力にはとても深い関係があります。

人間の体内にある免疫細胞の約70%は腸に集中しており、腸は「第二の脳」とも呼ばれるほど重要な器官なのです。

腸と免疫

免疫とは?

免疫(めんえき)とは、私たちの体が病原体(ウイルスや細菌など)や異物から自分自身を守るための防御システムのことです。

体にとって「異物」と判断されたものに対して反応し、それを排除したり無力化したりします。

免疫のおかげで、私たちは日々多くの病原体から身を守ることができているのですね。

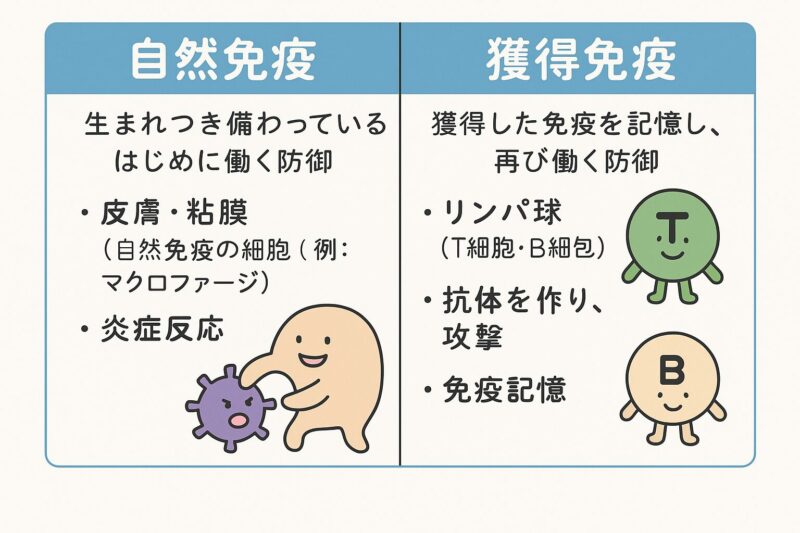

免疫の種類

免疫には大きく分けて自然免疫と獲得免疫の2種類があり、2段構えで病原体の侵入から身体を守ってます。

自然免疫 (先天的な防御)

生まれつき備わっている免疫で、体に異物が入ってきたときにすぐに反応する仕組みです。

皮膚や粘膜:外部からの侵入を防ぐ物理的バリア

白血球(マクロファージ、好中球など):異物をすぐに取り込み、破壊する。また、リンパ液中に存在するリンパ球の一種であるナチュラルキラー細胞(NK細胞)は人間に生まれつき備わっているもので、通常は体内に異物が侵入したらすぐに機能します。

リンパ液:全身に張り巡らされたリンパ管の中を流れる液体です。

毛細血管から浸出した組織液が毛細リンパ管に流れ込んだものです。

炎症反応:感染部位に免疫細胞を集め、病原体を排除する

自然免疫は即座に反応しますが、異物の種類に関係なく一律に対応するのが特徴です。

獲得免疫(後天的な防御)

一度侵入した異物(抗原)に対して、記憶して次回に備える高度な防御機能です。

リンパ球(T細胞、B細胞)が関与:T細胞の一種であるヘルパーT細胞は病原体の侵入を知ると周囲の免疫細胞に対してさまざまな指令を出します。

キラーT細胞やナチュラルキラー細胞は、ヘルパーT細胞からの指令を受けて活性化し、病原体を攻撃します。

同じように、ヘルパーT細胞から指令を受けたB細胞は抗体とよばれる物質をつくり病原体を排除しようとします。

※体内にはじめて侵入した病原体に対して、獲得免疫が機能するようになるまでには通常5〜6日の時間を必要とします。

ですが、B細胞がつくった抗体の一部は病原体を撃退した後も体内に残るため、同じタイプの病原体が再び侵入した際にすばやく対応できるようになります。

このことを免疫記憶とよびます。

麻疹などの病気に一度かかった人がその後に、同じ病気にかからないのは、免疫記憶のはたらきによるものなのです。

ワクチンによっても強化できる

免疫記憶と予防接種

インフルエンザなどの予防接種は、あらかじめワクチンを体内に入れて抗体をつくり、免疫記憶によって感染を防ぐ、重症化を防ぐためにおこなわれています。

※予防接種はあくまでも予防であって、絶対に感染しないということではありません。

獲得免疫は特定の病原体に対して強力に働く一方で、反応にやや時間がかかる特徴があります。

免疫と健康の関係

免疫機能が正しく働いていれば、風邪やインフルエンザ、さらにはがん細胞などからも体を守ることができます。

しかし、免疫力が低下すると以下のような問題が生じます

感染症にかかりやすくなる

アレルギー反応が過敏になる

疲れやすくなる

傷の治りが遅くなる

※逆に、免疫が過剰に反応しすぎると、自己免疫疾患(例:リウマチ、1型糖尿病)の原因にもなります。

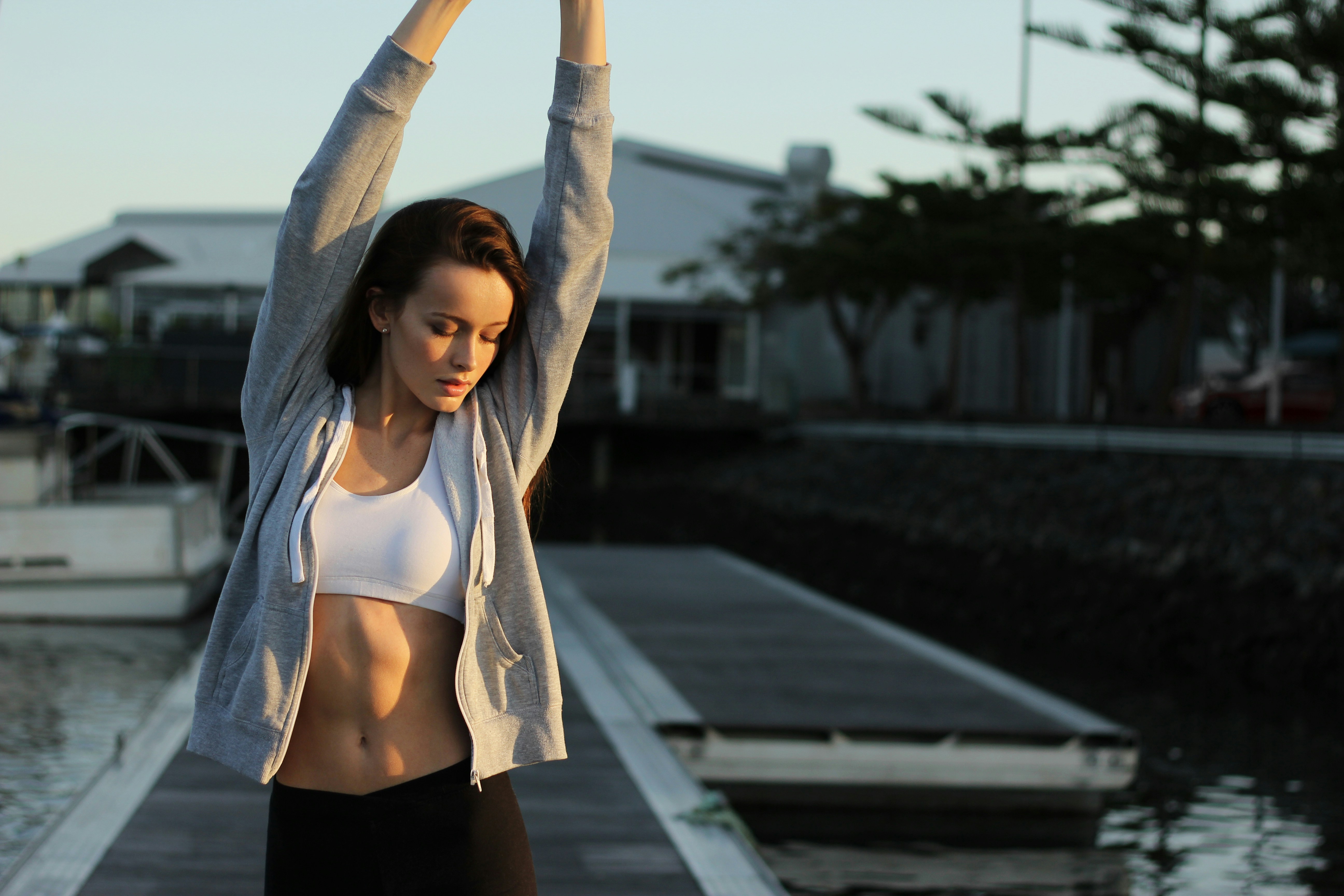

免疫力を高めるためには?

バランスの良い食事(特にビタミンA、C、D、亜鉛など)

腸内環境の改善(発酵食品や食物繊維)

十分な睡眠と休養

適度な運動とストレス管理

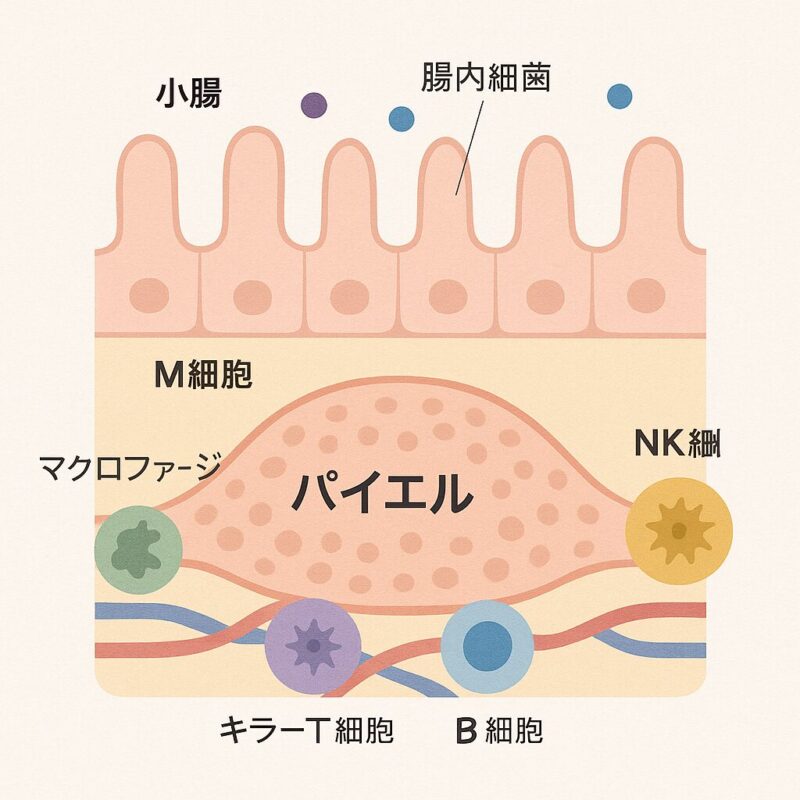

腸管免疫

腸管免疫(ちょうかんめんえき)とは、腸の中で働いている免疫システムのことで、体全体の免疫力に大きな影響を与えます。

人間の免疫細胞の約70%が腸に集中しているといわれるほど、腸は免疫の中心的な役割を担っています。

腸は最大の免疫器官

腸は、外界と接する「内なる外部」とも言われていて、食べ物と一緒に細菌やウイルスなどの異物も入りやすい場所です。

これを監視・排除するために、多数の免疫細胞が腸の壁(腸管)に配置されています。

腸管免疫の主な働き

異物の認識と排除

腸の内壁にある「パイエル板」や「粘膜免疫組織(MALT)」が外敵を感知します。

パイエル板:小腸の絨毛の中にあります。

M細胞:パイエル板の表面にあります。

免疫細胞の防御力を高めるための訓練場といえる場所があります。

それは、小腸の絨毛の中にあるパイエル板です。パイエル板の表面にあるM細胞は、腸内の細菌やウイルスなどをとらえて粘膜の中に誘導し、そこにいる免疫細胞と戦わせます。

病原体と戦った免疫細胞は敵の性質を記憶すると、血液に乗って全身に運ばれます。こうして身体のどの部位であっても、同じ病原体が侵入したらすぐに撃退できるようになります。

腸は全身の免疫機能を担っているため、腸内環境が悪化すると免疫力が落ちて感染症などにかかりやすくなります。

免疫細胞を万全な状態ではたらかせるためにも腸内環境を正常に保つことが重要になります。

抗体(IgA)の分泌

腸内で作られた抗体(主にIgA抗体)が、ウイルスや細菌の侵入を防ぎます。

免疫のバランス調整

腸内細菌が免疫細胞に影響を与え、過剰な反応(アレルギーなど)を防いでくれます。

腸内細菌との関係

腸内には数百〜数千種類、数十兆個以上の腸内細菌が存在し、善玉菌・悪玉菌・日和見菌のバランスが免疫機能に直結しています。

善玉菌が多い状態では、免疫細胞が適切に働き、感染症や炎症のリスクが低下します。

腸管免疫が弱まると

腸管免疫の働きが低下すると、下(↓)のような問題が生じます。

感染症にかかりやすくなる

食物アレルギーやアトピーの発症リスクが上がる

炎症性腸疾患や自己免疫疾患の原因になる

慢性的な便秘や下痢

腸管免疫を高めるには

発酵食品の摂取(ヨーグルト、味噌、キムチなど)

食物繊維の摂取(野菜、海藻、雑穀など)

十分な睡眠とストレス軽減

抗生物質の乱用を避ける(腸内細菌への影響が大きいため)

いかがでしたか?

免疫は、全身の健康を守る「第一の防衛線」です。

免疫細胞の働きを支える腸内環境を整えることが、風邪やアレルギー、慢性疾患の予防に繋がります。

毎日の食生活と生活習慣が、免疫の強さを決めるカギとなりますね。

次回は「免疫とアレルギー」についてお伝えしますね。

参考文献

「発酵食品ソムリエ講座テキスト1 伝統的な和食と日本の発酵文化」 U-CAN

「発酵食品ソムリエ講座テキスト2 世界にひろがる発酵食品と健康」 U-CAN