こんにちは、garesuです。

garesuが発酵の世界に魅了されたのは、毎日の食卓にある『醤油』の力を知ったからでした。

今回は、知っているようで知らない醤油の秘密を、心を込めて紐解いていきます。」

私たちにとって毎日と言っていいほど食卓に欠かせない醤油。

食欲をそそる香りと素材のうま味を引き立てる味!万能調味料ですね。

甘味、酸味、塩味、苦味、うま味の五味が含まれていて、食事をおいしくしてくれます。

醤油は原料や製法によりさまざまな種類に分類されています。

また、地域ごとに特徴的な醤油がつくられています。

地理的、気候的な特徴が反映されています。

主な醤油の種類とその分布

濃口醤油(こいくちしょうゆ)

分布地域:関東地方、東北地方、中部地方、西日本全域

- 特徴:日本で最も一般的な醤油で、生産量の約80%を占めます。色が濃く、うま味と塩味のバランスが取れており、幅広い料理に使用されます。

- 地域:千葉県(野田市、銚子市)や茨城県が代表的な生産地で、特に千葉県の野田市と銚子市は日本最大の醤油生産地として知られています。関東地方全域で使われていますが、関西以西でも多く消費されます。

薄口醤油(うすくちしょうゆ)

分布地域:関西地方、四国地方、九州地方

- 特徴:色が薄く、塩味が強いのが特徴です。だしの風味を生かす料理に適しており、煮物やお吸い物などで使用されます。

- 地域:兵庫県(龍野市)が主な生産地で、関西地方を中心に広く使われています。特に京料理や大阪の郷土料理で多用されます。

たまり醤油(たまりしょうゆ)

分布地域:中部地方(特に愛知県)

- 特徴:非常に濃い色と豊かな旨味があり、刺身や寿司にぴったりの醤油です。ほとんど大豆のみで作られるため、粘度が高く、深い味わいが特徴です。

- 地域:愛知県が代表的な生産地で、名古屋周辺や中部地方で特によく使われます。味噌と同様、豆味噌文化が強い地域で発展してきました。

白醤油(しろしょうゆ)

分布地域:愛知県、三重県

- 特徴:色が非常に薄く、ほぼ透明に近い色合いを持つのが特徴です。味は繊細で甘みがあり、素材の色を変えたくない料理や、軽い風味を加える際に使われます。

- 地域:愛知県碧南市が主な生産地で、主に中部地方や東海地方で消費されています。

再仕込み醤油(さいしこみしょうゆ)

分布地域:山口県、九州地方

- 特徴:通常の醤油の代わりに、もう一度醤油を仕込んで作られるため、濃厚で深い味わいがあります。特に刺身や寿司に使われることが多いです。

- 地域:山口県(下関市)が代表的な生産地で、九州地方でも生産・消費されます。寿司や刺身によく合うため、特にこの地域では人気があります。

甘口醤油(あまくちしょうゆ)

分布地域:九州地方、四国地方(特に鹿児島、福岡、長崎)

- 特徴:砂糖やみりんが加えられた甘みの強い醤油で、九州地方では料理全般に使用されます。九州の甘みのある味付けの郷土料理とよく合います。

- 地域:九州全域、特に鹿児島県や長崎県が代表的な消費地域です。四国地方でも一部使われています。

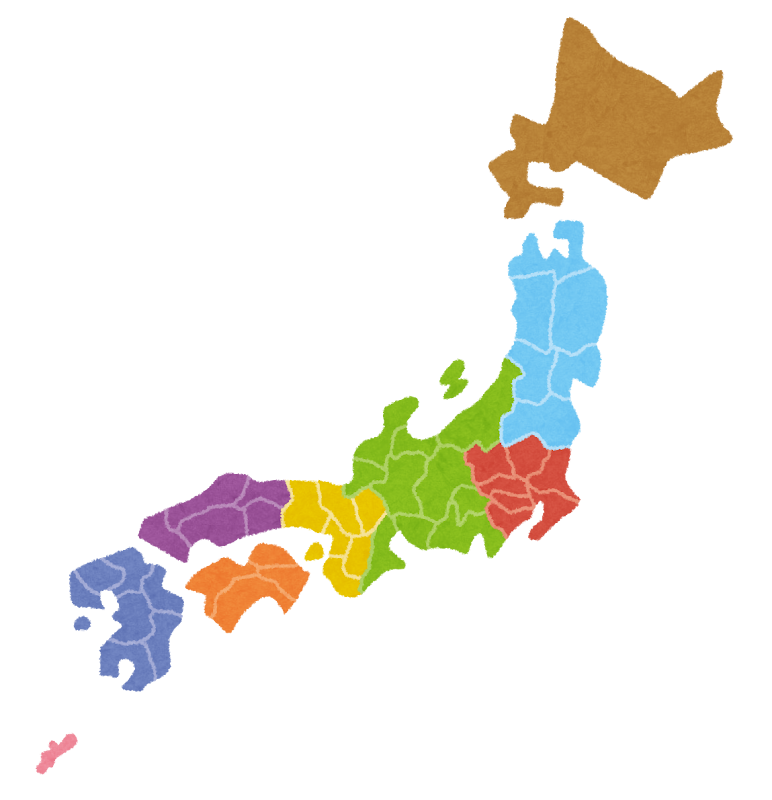

日本の醤油分布図のイメージ

関東・東北・中部地方:濃口醤油が主流。

関西・四国・九州地方:薄口醤油や甘口醤油が多く使用される。

中部地方(愛知県):たまり醤油、白醤油の生産が盛ん。

九州・山口県:再仕込み醤油や甘口醤油が多い。

各地方の料理の特色や風土によって形作られてきました。日本の醤油文化は非常に多様であり、各地の料理に応じた醤油の使い分けがされているのですね。

醤油の歴史

日本の食文化と深く結びついており、何世紀にもわたって発展してきました。

起源と中国からの影響

醤油のルーツは中国に遡ります。古代中国で「醤(ひしお)」と呼ばれる発酵食品があり、これは魚や肉、穀物を塩とともに発酵させて作られるものでした。紀元前3世紀ごろの中国で、これが原型となり、やがて日本に伝わります。

奈良時代(710年~794年)には、仏教とともに「味噌」が中国から日本に伝来しました。この味噌は豆を発酵させた食品で、醤油の起源となる発酵技術の一つです。当時、味噌の上澄み液を利用することがあり、これが現在の醤油に似たものとして用いられていたと考えられています。

鎌倉時代から室町時代へ

鎌倉時代(1185年~1333年)には、僧侶たちが寺で味噌を作る際に、偶然生まれた液体を利用し始めました。この液体は「たまり」と呼ばれ、味噌の製造過程で生じる副産物でした。これが、現在の「たまり醤油」の原型です。

室町時代(1336年~1573年)になると、醤油としての発展が加速しました。特に紀州(現在の和歌山県)の湯浅町が醤油の発祥の地として知られています。この地域で、味噌の上澄みを利用して本格的な醤油が製造され始め、技術が洗練されました。

江戸時代:商業的な発展

江戸時代(1603年~1868年)には、醤油の生産が日本全土で広まりました。特に千葉県の野田や兵庫県の龍野といった地域が、醤油の生産で有名となりました。この時期、醤油は商業的な商品として発展し、広く日本全国に普及しました。江戸時代にはすでに現在と同様の「濃口醤油」が作られており、一般家庭や飲食店で使用されました。

また、海外貿易が盛んになるにつれ、醤油はヨーロッパにも輸出され、オランダの東インド会社を通じてヨーロッパでも知られるようになりました。

現代

明治時代以降、醤油は機械化や近代的な発酵技術の導入によって大量生産が可能となり、品質も安定しました。日本国内での消費はもちろん、現在では世界中で愛される調味料となっています。日本独自の醤油の種類(濃口、薄口、たまり、白醤油など)も多様化し、料理に応じて使い分けられています。

醤油は中国からの発酵技術が日本に伝わり、日本独自の発展を遂げました。鎌倉時代にたまり醤油の基礎が築かれ、江戸時代に商業的に大きく広まりました。現在では、世界的に愛用される調味料の一つとなっているのです。

主要な種類とその特色を表

| 醤油の種類 | 代表的な地域 | 特色・用途 | 色 | 味の特徴 |

|---|---|---|---|---|

| 濃口醤油 | 関東、東北、中部、西日本 | 日本で最も一般的な醤油。幅広い料理に使用。 | 濃い茶色 | うま味と塩味のバランスが良い |

| 薄口醤油 | 関西、四国、九州 | 煮物やお吸い物に使われ、だしの風味を生かす。 | 薄い茶色 | 塩味が強い |

| たまり醤油 | 愛知、中部地方 | 刺身や寿司に合う、濃厚で深い旨味。 | 黒っぽい | 旨味が強く粘度が高い |

| 白醤油 | 愛知、三重 | 色を変えずに素材の味を引き立てる料理に使用。 | 非常に薄い | 甘味があり、風味が軽い |

| 再仕込み醤油 | 山口、九州地方 | 2度仕込むことで濃厚な味わい。刺身や寿司に適している。 | 非常に濃い | コクが深く、濃厚な風味 |

| 甘口醤油 | 九州地方、四国地方 | 砂糖やみりんで甘みが強い。九州の郷土料理に多用。 | 濃い茶色 | 甘味が強い |

醤油は、地域ごとの料理や気候に応じて発展してきました。日常的に使われる濃口醤油から、特定の料理に適した醤油まで、日本の食文化に欠かせない存在です。

醤油の等級

醤油の等級は、日本農林規格(JAS規格)によって品質や成分に基づいて分類されています。等級は、主に醤油の色、香り、味などの特徴や、窒素含有量(うま味の指標)に基づいて決められます。醤油の等級は3つに分類されます。

特級(特選しょうゆ)

基準:最も高い品質の醤油。うま味成分(全窒素含有量)が最も多く、味や香り、色合いが非常に優れています。

特徴:濃厚で深い味わいと豊かな香りがあり、プロの料理人や料理の仕上げに使用されることが多いです。風味が強く、料理に使うだけでなく、つけ醤油としても好まれます。

上級(高級しょうゆ)

基準:特級に次ぐ品質。全窒素含有量は特級より少ないものの、十分な旨味があり、家庭でも幅広く使用されます。

特徴:味や香り、色のバランスが良く、家庭料理やレストランなどで多く使われる一般的な品質の醤油です。日常的に使用しやすい。

標準級(しょうゆ)

基準:基本的な品質を満たす醤油。全窒素含有量が少なく、特級や上級に比べると旨味や風味が控えめ。

特徴:価格が比較的安く、家庭用として一般的に使われます。大量に使用する料理や、調理の過程で他の調味料と混ぜて使う場合に適しています。

その他の基準

全窒素含有量:醤油のうま味を表す重要な指標で、等級に大きく影響します。全窒素含有量が高いほど、濃厚な味わいと深みがあります。

色、香り、透明度:これらも等級を決める重要な要素です。特級は透明度が高く、色も美しいことが求められます。

醤油は等級によって品質が分けられていて、用途に応じて適切な醤油を選ぶことが重要です。等級が高いほど、風味や香りが豊かで、特別な料理や仕上げに適しています。

濃口醤油のJASによる品質基準表

| 等級 | 全窒素含有量(%) | 食塩含有量(%) | エキス分(%) | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| 特級 | 1.50%以上 | 16%前後 | 19%以上 | 最も高い品質。旨味、香り、色が優れ、風味豊か。 |

| 上級 | 1.35~1.50%未満 | 16%前後 | 17%以上 | 旨味と香りのバランスが良い。一般家庭で広く使用される。 |

| 標準級 | 1.20~1.35%未満 | 16%前後 | 16%以上 | 基本的な品質。家庭用や大量使用に適している。 |

主な品質表示の要素

全窒素含有量:醤油に含まれるアミノ酸やペプチドといった旨味成分の指標です。窒素含有量が高いほど、醤油の旨味が強くなります。特級は1.50%以上、標準級は1.20%以上が基準です。

食塩含有量:濃口醤油の食塩含有量はおおむね16%前後で、等級によって大きな違いはありません。ただし、減塩醤油など特別な製品では、これが異なる場合があります。

エキス分:醤油に含まれる溶け出した成分の総量を示し、濃度や味の濃さの指標となります。特級はエキス分が19%以上で、標準級は16%以上です。

特徴

特級醤油は最高の品質基準を満たし、色、香り、味のすべてが優れているため、つけ醤油や料理の仕上げに使われます。

上級醤油は、一般的な家庭料理や調理に広く使われる醤油で、特級ほどではないものの、味と香りのバランスが良いのが特徴です。

標準級醤油は、調理の際に大量に使う場合や、他の調味料と混ぜて使う場合に適しています。

基準に基づいて、濃口醤油は品質が保証されており、ラベルに表示されている等級に応じて用途を選び分けることができます。

いかがでしたか?

醤油の種類と歴史をお伝えしました。

次回は、醤油の製造工程についてお話ししますね。

参考文献

「発酵食品ソムリエ講座テキスト1 伝統的な和食と日本の発酵文化」U-CAN

「発酵食品ソムリエ講座テキスト2 世界にひろがる発酵食品と健康」U-CAN

「発酵食品を楽しむ教科書」 ナツメ社