こんにちは、garesuです。

腸内細菌(腸内フローラ)は、健康を保つうえでとても重要な役割を果たしています。

そのバランスが乱れるとさまざまな病気の発症リスクが高まります。

腸内細菌とがん

腸内細菌(腸内フローラ)は、がんの発症や進行、治療効果にも深く関わっていることが、近年の研究で明らかになってきました。

免疫力の低下

免疫力の低下とがんには、非常に深い関係があります。

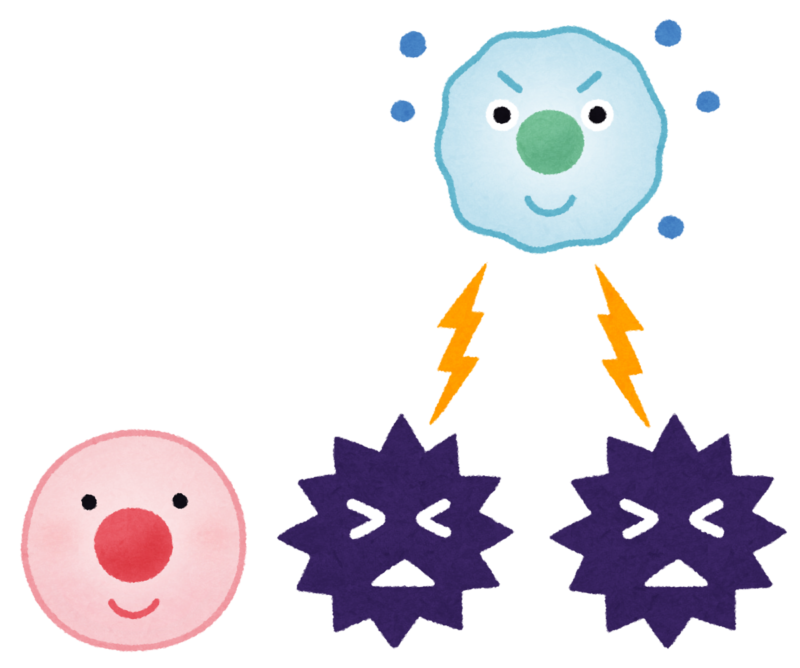

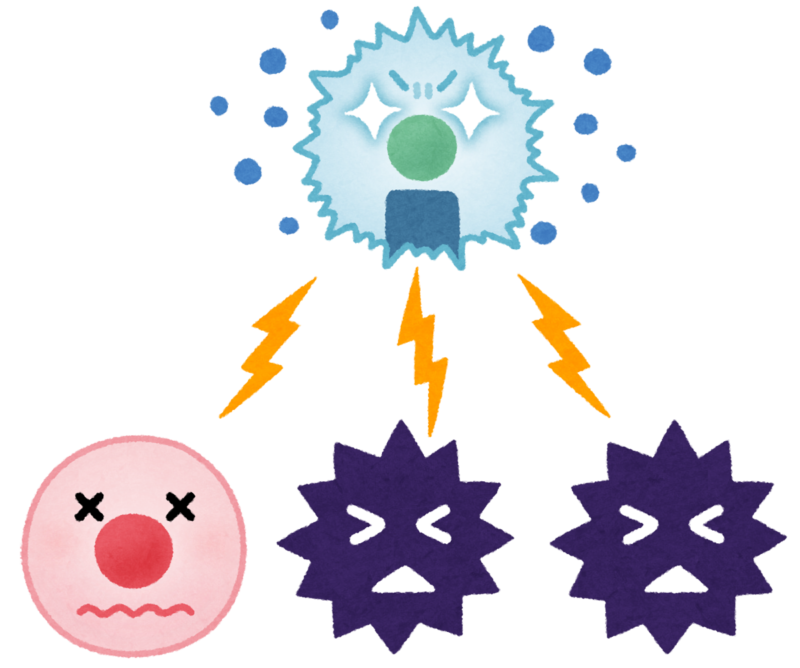

免疫力は、私たちの体ががん細胞を監視・排除する「自己防衛システム」の一部です。

免疫力が弱まると、がん細胞が増殖しやすくなり、がんの発症リスクが高まるとされています。

1981年以降がんは日本人の死因の1位となっています。現在では死亡者の約3割はがんで亡くなっています。

最近では「将来2人に1人が、がんを発症する」とまで言われています。

がんは遺伝子に異変をきした細胞が、異常なスピードで分裂・増殖を繰り返すことで、臓器などの正常な機能が失われる病気です。

私たちの身体では健康な人でも3000個〜5000個のがん細胞が生まれているといわれます。

ですが、通常であれば、がん細胞は増殖する前に免疫細胞(ナチュラルキラー細胞)によって破壊されます。

しかし、免疫力が低下するとがん細胞の増殖スピードに免疫細胞のはたらきが追いつかなくなり、悪性腫瘍を形成するようになります。

さらに進行すると、がん細胞がリンパ液や血液にのって転移し、全身の組織や臓器が侵食されてしまいます。

がんと腸

「がんと腸の関係」は、医学的にも非常に注目されているテーマです。

腸は免疫の70%以上を担う臓器であり、腸内細菌や腸内環境ががんの発症や予防に深く関与しています。

日本人のがんによる死亡者数を部位別で見ると、大腸がんはこの50年以上増加し続けています。

女性ではがんによる死因の1位になっています。

腸内では悪玉菌が肉などのタンパク質や脂肪を分解して発がん性物質をつくります。また、食物繊維が不足すると、便秘がちになり腸内の有害物質が排出されにくくなるため、腸の粘膜がダメージを受けて免疫力の低下につながります。

ここ数十年で肉食が増えて、食物繊維の摂取量が大幅に減ったことは、大腸がんが増加している原因の一つと考えられます。

近年の研究では、腸の中に生息するアリアケ菌(クロストリジウム・アリアケ)という細菌が、がんの原因になることが明らかになりました。

アリアケ菌がつくり出すDCA(デオキシコール酸)という物質は細胞の老化を促進し、老化した細胞は発がん性物質でる二次胆汁酸を生成します。

二次胆汁酸は大腸がんの原因となるばかりではなく、血液にのって全身の臓器にも悪影響を及ぼします。

さらに、腸内のアリアケ菌は肥満になると大幅に増えることも判明しました。以前から肥満とがんの関係は指摘されていましたが、最近の研究によってその仕組みが解明されつつあります。

肥満にならないように食生活にも気をつけることは、がんを予防するための第一歩といえるでしょう。

日本の男性における部位別がん死亡率(人口10万人あたり、最新統計による)

| 順位 | 部位 | 死亡率(人口10万人あたり) |

|---|---|---|

| 1 | 肺がん | 約 90.6人 |

| 2 | 大腸がん | 約 30.7人 |

| 3 | 胃がん | (数値明記なし※) |

| 4 | 膵臓がん | (数値明記なし) |

| 5 | 肝臓がん | (数値明記なし) |

- 肺がんは死因第1位で、男性のがんによる死亡率は約90.6人/10万人と極めて高く、全体の約20 %を占めます

- 大腸がん(結腸+直腸)も高く、約30.7人/10万人で第2位

- 胃がん、膵臓がん、肝臓がんも続きますが、数値は統計により表示されていません。順位として第3〜5位に入っています

日本の女性における主ながん部位別死亡率(人口10万人あたり、2023年データ)

| 順位 | 部位 | 死亡率(人口10万人あたり) |

|---|

| 1 | 大腸がん | 40.4人 |

| 2 | 肺がん | 約 36.5人 |

| 3 | 膵臓がん | 上位にランク、具体値は未公表 |

| 4 | 乳がん | 女性特有がんの中で上位、具体値未記載 |

| 5 | 胃がん | 上位に位置し、2023年で第5位程度 |

大腸がんは女性で最も死亡率が高く、40.4人/10万人と突出しています

肺がんは第2位で、約36.5人/10万人

喫煙や受動喫煙の影響が大きいと考えられます

膵臓がんは男女とも増加傾向にあり、女性でも第3位に位置しますが、詳細数値は未発表です

乳がんは女性特有の部位として、死亡原因としても上位に入っており、定期検診が重要です

胃がんは5位前後で存在し、依然として注意すべき部位です

腸内細菌と糖尿病

腸内細菌と糖尿病の関係は、近年とても注目されている研究テーマの一つです。

腸内環境の状態が、インスリンの働きや血糖値の調整に直接影響することがわかってきました。

短鎖脂肪酸

腸内細菌はがんだけではなく、糖尿病(2型糖尿病)とも関係があることがわかっています。

健康な人は食事などで血糖値が上昇すると、膵臓からインスリンというホルモンが分泌されます。

インスリンには血糖値を下げる作用がありますが、糖尿病を患うとインスリンが出にくくなり、血糖値の調整が困難になってしまいます。

近年の研究によって、インスリンの分泌量は腸内の短鎖脂肪酸と関係していることが明らかになりました。

酢酸、プロピオン酸、酪酸といった短鎖脂肪酸が減少すると、インスリンの分泌量も減ってしまうのです。

糖尿病(2型糖尿病):中高年に多い糖尿病で糖尿病患者の約95%を占めます。過食や運動不足などの生活習慣や遺伝的要因によって発症すると考えられています。

短鎖脂肪酸の主な働き

| 機能 | 説明 |

|---|

| ✔ 血糖コントロール | インスリン感受性を高め、糖尿病予防に有効 |

| ✔ 腸管の保護・修復 | 酪酸が腸粘膜のエネルギー源になり、腸内バリアを強化 |

| ✔ 炎症の抑制 | 免疫調整作用により、慢性炎症(糖尿病やがんのリスク因子)を軽減 |

| ✔ 食欲と体重の調節 | 満腹ホルモン(GLP-1、PYYなど)の分泌を促し、肥満の予防に効果 |

| ✔ 脳への影響(腸脳相関) | 神経伝達物質に影響を与え、ストレスやうつにも関連 |

短鎖脂肪酸を増やすには?

・水溶性食物繊維(ごぼう、にんじん、海藻、バナナ、こんにゃく など)

・レジスタントスターチ(冷やご飯、豆類、未熟なバナナ)

・発酵性食品(味噌、納豆、キムチ、ヨーグルト)

・プレバイオティクス・プロバイオティクスの摂取

短鎖脂肪酸を作り出す腸内細菌を育てる=健康への近道です!

腸内の「発酵力」を高めて、糖尿病や炎症性疾患を予防・改善していきましょう。

免疫力を高める

免疫力を高めるためには、腸内環境を整えること+バランスの良い栄養素の摂取がとても大切です。

特定の「免疫サポート栄養素」を意識して摂ることで、病気にかかりにくい体づくりができます。

善玉菌と短鎖脂肪酸

私たちの腸内には、約100兆個の腸内細菌が棲んでおり、大きく「善玉菌」「悪玉菌」「日和見菌」に分類されます。その中でも、善玉菌は健康維持にとって重要な働きを担う「有益な菌」で、私たちの腸内で発酵活動を行いながら、体に役立つさまざまな物質を作り出しています。

その代表的な産物が、「短鎖脂肪酸」です。

菌+食物繊維 ⇒ 短鎖脂肪酸 ⇒ 健康

・腸内環境の改善

短鎖脂肪酸は腸内を弱酸性に保ち、悪玉菌の増殖を抑制します。また、腸内のバリア機能(腸管のタイトジャンクション)を保つ働きもあり、「腸漏れ」の防止に役立ちます。

・免疫力の調整

短鎖脂肪酸は、腸に多く存在する免疫細胞(T細胞など)を制御し、必要以上の炎症を抑え、アレルギーや自己免疫疾患のリスクを下げます。

・代謝と肥満予防

満腹ホルモンの分泌を促し、食欲のコントロールやインスリン感受性の改善にもつながります。これは糖尿病や肥満の予防において非常に重要です。

善玉菌を育て、短鎖脂肪酸を増やすために効果的な食品の一つが漬物です。

善玉菌を育て、短鎖脂肪酸を増やす

特に糠漬けは乳酸菌のほかに酵母菌など多くの善玉菌を食物繊維と一緒に摂取できる優れたプロバイオティクス食品です。

プロバイオティクス:腸内環境を改善してくれる微生物

江戸時代の文献に「糠漬けを食べるときは10日に1回は糠床を水かぬるま湯で溶いて飲みなさい」という記述が見られるように、糠漬けの糠床は生きた善玉菌の宝箱なのです。

ぜひ、ご自宅で糠床を作り毎日の食事に野菜の糠漬けを添えてはいかがですか?

・プレバイオティクス(善玉菌のエサ):水溶性食物繊維(野菜、果物、海藻類)、オリゴ糖

・プロバイオティクス(善玉菌そのもの):ヨーグルト、納豆、キムチ、ぬか漬け、味噌

・多様性ある食生活:偏りを避け、さまざまな食品を摂ることで菌のバランスが整います

いかがでしたか?

善玉菌がしっかり働くことで生まれる「短鎖脂肪酸」は、腸内から全身に作用する“天然の薬”のような存在です。

毎日の食生活で腸内細菌を育てる意識を持つことが、免疫・代謝・メンタルを整える第一歩になります。

参考文献

「発酵食品ソムリエ講座テキスト1 伝統的な和食と日本の発酵文化」 U-CAN

「発酵食品ソムリエ講座テキスト2 世界にひろがる発酵食品と健康」 U-CAN