こんにちは、garesuです。

前回の続きになります。

肥満の原因の一つに便秘があります。

便秘の主な原因の一つとして、普段の食事の量が少ないことが挙げられます。

また、大腸の蠕動(ぜんどう)運動が弱くなったり腹筋が衰えたりすることで、物理的に便が出にくくなる弛緩性便秘という場合もあります。

※女性や高齢者に多く見られます。

他に、精神的ストレスなどが原因で腸のはたらきが過敏になり便が出にくくなる痙攣性便秘や、排便を繰り返し我慢するうちに便意を感じにくくなる直腸性便秘もあります。

便秘の解消は善玉菌を増やしましょう

便秘の原因は、お伝えしましたね。

便秘のデメリットについてお伝えしますね。

便秘のデメリット

便が腸内に長くとどまることによって腐敗が起こり、腸内フローラにおバランスが悪化します。

腸内で悪玉菌が増殖すると蠕動運動が弱まってますます便が出にくくなるという悪循環に陥ることもあります。

便秘のデメリット、あなどってはいけません!

「たかが便秘」と思われがちですが、実は便秘は体にも心にも多くの悪影響を及ぼすサインです。

・腸内に老廃物が溜まることで、悪玉菌が増殖しやすくなり、腸内環境が悪化。

・有害ガスの発生により、肌荒れ・体臭・口臭の原因に。

・腸の動きが鈍くなることで、免疫力が低下し、病気にかかりやすくなる。

・お腹のハリや不快感、イライラ・集中力の低下など、メンタル面にも影響。

便秘は「排便の問題」ではなく、全身の不調につながる“体からの警告なのです。

解消するためには、善玉菌を増やして腸内バランスを整えることが大切。腸内が整えば自然とお通じもスムーズになり、心も体も軽く感じられますよ。

便で分かる腸内フローラの状態

健康な人の便の成分は約80%を水分が占めています。

固形物は約20%でしかありません。

固形分のうち、食べ物のカスは3分の1程度で、残りの約3分の2は腸内細菌と剥がれ落ちた腸壁の細胞です。

毎日の「便」は腸内環境を映し出す鏡のようなもの。

色・形・におい・回数などから、腸内フローラ(腸内細菌のバランス)が良好かどうかを判断する手がかりになります。

腸内フローラが善玉菌優勢のときは、黄土色で匂いの少ない便が出ます。

腸内で悪玉菌が優勢になると、黒っぽくて臭い便が出るようになります。

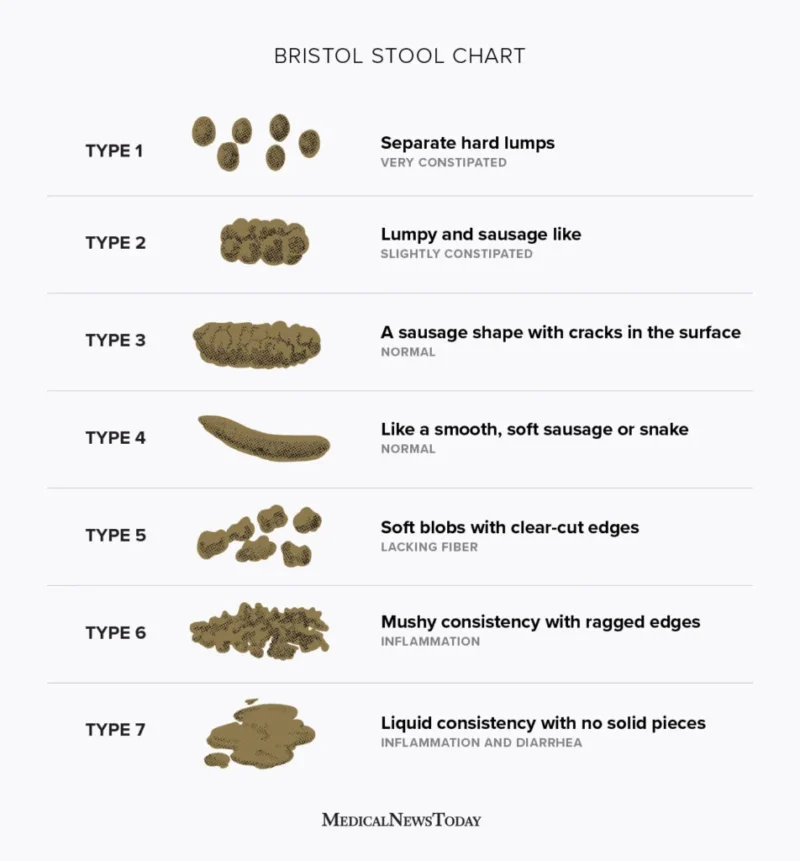

ブリストルスケールによる便の状態

ブリストルスケール:便を形状と硬さで7段階に分類する指標。1997年に英国ブリストル大学のヒートン博士が提唱しました。

| タイプ | 形状の特徴 | 健康状態の目安 |

|---|---|---|

| タイプ1 | 小さなコロコロ | 非常に硬くて排便困難。便秘の可能性高し |

| タイプ2 | ソーセージ状だが表面がゴツゴツ | ゆっくりとした腸内停滞時間。軽度の便秘を示唆 |

| タイプ3 | ソーセージ状で表面にヒビあり | 理想的な便の一歩手前。腸内環境良好傾向 |

| タイプ4 | なめらかで柔らかいソーセージ状 | 理想的な「健康便」。スムーズで排便しやすい |

| タイプ5 | 柔らかい塊がぽつぽつ | 少し軟らかめ。繊維不足のサインの可能性 |

| タイプ6 | フワフワと崩れやすい便 | 軟便〜下痢の兆候。腸の通過が早すぎる |

| タイプ7 | 完全液状 | 本格的な下痢。消化不良や感染の可能性あり |

便の状態から腸内フローラ(細菌バランス)を推察する、それがブリストルスケールの魅力です。

健康的な便は「タイプ3〜4」が目安。

硬すぎる(タイプ1〜2)と便秘・腸内毒素の滞留リスク。

柔らかすぎる(タイプ5〜7)は下痢や栄養吸収異常のサイン。

毎日の排便をチェックすることが、腸内環境改善への第一歩です。

「今日はどのタイプかな?」と意識するだけでも、自分の腸と向き合うきっかけになります。

善玉菌を増やす発酵食品や食物繊維、適度な運動・水分補給で、理想タイプの便を意識してみましょう!

毎日をスッキリするために

便秘を防ぐには、ちょっとした生活習慣の見直しがカギになります。

食事や運動、ストレスケアなど、腸がよろこぶ習慣を取り入れることで、自然とお通じが整いやすくなります。

とくに、発酵食品や食物繊維の多い食事を意識することで、腸内の善玉菌が元気になり、毎日がもっと軽やかに過ごせるようになりますよ。

善玉菌を増やしましょう

腸内環境を整えるには、まず「善玉菌を元気にする食生活」が大切です。

なかでもおすすめなのが、ヨーグルトなどの発酵食品。

ヨーグルトには、ビフィズス菌や乳酸菌など、腸内で善玉菌として働く菌が豊富に含まれています。

市販のヨーグルトに含まれる乳酸菌の種類はビフィズス菌をはじめとしてさまざまです。

ビフィズス菌は生きたまま腸まで届きますが、その他の乳酸菌の多くは腸に行き着く前に胃液に含まれる胃酸などによって死滅してしまいます。

しかし、途中で死んでしまった乳酸菌も善玉菌のエサになるなど、腸内環境の改善に役立ちます。

乳製品の規格を定めた乳等省令(にゅうとうしょうれい)では、ヨーグルト1mlあたり1000万個以上の乳酸菌または酵母を含むことを規定にしています。

市販の100mlカップ入りのヨーグルトには、10億個以上の乳酸菌または酵母が生息していることになります。

このことを知ると、かなりの数に思われるかもしれませんが、腸内にいる数100兆個の細菌の比べればそれほど多くはありません。

乳等省令:食品衛生法に基づいて牛乳や乳製品の成分規格や製造基準などを定めた厚生省令。正式名称は「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令」ですが、略して乳等省令と呼ばれます。

善玉菌を増やすためには、そのエサとなる食物繊維やオリゴ糖も一緒に摂ることがポイント。

バナナや玉ねぎ、ごぼう、海藻類などを組み合わせることで、善玉菌が腸内でしっかり働きやすくなります。

さらに、継続が大切です。毎日少しずつでも、腸が喜ぶ食材を取り入れて、自然とスッキリ習慣を身につけていきましょう。

腸がよろこぶ毎日のリズムを作ろう

腸内環境は、私たちの食事や生活習慣によって日々変化しています。

朝決まった時間に起きて、しっかり朝食をとり、軽く体を動かすだけでも、腸は「よし、動こう!」と元気に働きはじめます。

※朝起きたらすぐにコップ一杯の水を飲むことをおすすめします。胃に食物が入ると大腸が動き始め、便が直腸に運ばれて便意を感じる胃・結腸反射という現象によって、便意をもよおしやすくなります。

さらに、発酵食品や食物繊維を含む食材を意識して取り入れることで、腸内の善玉菌が活性化され、自然なお通じのリズムが整いやすくなります。

毎日同じ時間にトイレへ行く習慣をつけるのも、排便リズムを育てる大切なポイントです。

ちょっとした工夫を積み重ねるだけで、腸も心もすっきり、快適な毎日が待っています。

酸化を防いで、今日から体の若返り習慣

私たちの体は、呼吸やストレス、紫外線などの日常的な刺激によって、少しずつ「酸化=サビつき」が進んでいきます。

活性酸素があなたの細胞にダメージを与えているかも

細胞の中のあるミトコンドリアという小器官では、呼吸で取り入れた酸素を使ってエネルギーをつくっていますが、このとき同時に活性酸素という物質も生み出しています。

活性酸素には細菌やウイルスを撃退する免疫としての機能もありますが、増え過ぎると体内のさまざまな物質と酸化反応を起こし、正常な細胞や遺伝子まで傷つけてしまいます。

体内で活性酸素が過剰になっている状態を酸化ストレスよびます。

酸化ストレスは皮膚のシワやシミのほかに、がんや糖尿病、動脈硬化といった生活習慣病の原因にもなります。

抗酸化物質

生活の中で呼吸をしたり、ストレスを感じたり、紫外線を浴びたりすることで、活性酸素という物質をつくり出します。

この活性酸素が増えすぎると、細胞を傷つけてしまい、老化や生活習慣病の原因になることがあります。これが「体の酸化=サビつき」です。

そんな活性酸素の悪影響から体を守ってくれるのが、抗酸化物質です。

そして、これらの物質が持つ活性酸素を取り除く働きが「抗酸化作用」と呼ばれます。

抗酸化物質と含有食品一覧

| 抗酸化物質 | 主な働き | 多く含まれる食品例 |

|---|

| ビタミンC(アスコルビン酸) | 活性酸素の除去、美肌・免疫サポート | アセロラ(1,700 mg/100 g)、赤ピーマン、キウイ、イチゴ、ブロッコリー |

| ビタミンE(トコフェロール類) | 細胞膜の保護、血流改善 | アーモンド(30 mg/100 g)、ひまわり油、ごま、かぼちゃ、ほうれん草 |

| カロテノイド(β‑カロテン・リコピン・アスタキサンチン 等) | 紫外線対策、抗炎症 | にんじん、ほうれん草、トマト(リコピン豊富)、スイカ、鮭・いくら(アスタキサンチン) |

| ポリフェノール類(カテキン・アントシアニン・イソフラボン等) | 血管サポート・抗炎症 | 緑茶・紅茶(カテキン)、ブルーベリー・赤ワイン(アントシアニン)、大豆製品(イソフラボン) |

| コエンザイムQ10 | ミトコンドリア代謝補助、エネルギー産生促進 | イワシ、サバ、牛肉、ナッツ |

ビタミンC・Eは基本の抗酸化ビタミン。野菜やナッツ類をバランスよく取り入れるのが基本

カロテノイドは、色鮮やかな野菜・果物・魚介類に豊富。※種類によって作用部位も異なります。

ポリフェノールは茶・果実・大豆など幅広く、強い抗酸化力+その他機能性(抗炎症など)も期待。

コエンザイムQ10はエネルギー代謝にも関与。肉魚・ナッツで補給可能。

取り入れ方

色と品目を意識する:毎回、緑・赤・黄など彩り豊かな食材を選ぶ。

調理法に注意:ビタミンCは電子レンジ/生で。ビタミンEやカロテノイドは油と一緒に加熱摂取すると吸収率アップ。

飲み物でも補う:緑茶・紅茶・コーヒー・赤ワインなどで抗酸化ポリフェノールを補給。

抗酸化作用の高い発酵食品

味噌は抗酸化作用のある日本の伝統サプリ

味噌は大豆を麹菌と塩で発酵させてつくる日本の伝統的な発酵食品です。

その発酵の過程で生まれるさまざまな成分が、体の酸化を抑える「抗酸化作用」をもたらしてくれます。

味噌に含まれる主な抗酸化成分

| 成分名 | 主な働き |

|---|

| イソフラボン | 女性ホルモンに似た働き。細胞の酸化を抑える抗酸化作用がある |

| メラノイジン | 味噌の茶色い色素。強力な抗酸化力を持ち、老化・がん予防に効果がある |

| サポニン | 脂肪の酸化を防ぎ、血液をきれいにする |

| ビタミンE・B群 | 細胞の健康を守り、エネルギー代謝や肌の調子を整える |

味噌の抗酸化効果を高める食べ方

・加熱しすぎない

味噌の酵素や乳酸菌は高温に弱いため、味噌汁にする際は火を止めてから溶くのがおすすめです。

・野菜や海藻と合わせて

食物繊維やビタミンが豊富な具材と一緒に摂ると、腸内環境や抗酸化作用がさらにアップ!

・毎日少量を継続的に

1日1杯の味噌汁を習慣にするだけでも、腸活+抗酸化生活の第一歩になります。

抗酸化力の高い発酵食品と特徴

| 食品名 | 抗酸化成分の例 | 特徴・効果 |

|---|

| 納豆 | ビタミンE、イソフラボン、ナットウキナーゼ | 血液サラサラ・動脈硬化予防・腸内環境改善に効果的 |

| 味噌 | メラノイジン、イソフラボン、ビタミン類 | 抗酸化+抗菌作用。味噌汁で毎日摂ると体が整いやすい |

| ぬか漬け | 乳酸菌、フェルラ酸、ビタミンC | 野菜の栄養と発酵の力が合わさり、整腸&抗酸化ダブル効果 |

| ヨーグルト | ビタミンB群、乳酸菌 | 腸活+免疫サポート。ポリフェノール食品(ベリー類など)と合わせると◎ |

| キムチ | カプサイシン、乳酸菌、ビタミンC | 抗酸化・抗炎症・脂肪燃焼作用も期待されるスーパーフード |

| 甘酒(米麹) | コウジ酸、オリゴ糖、ビタミンB群 | “飲む点滴”といわれる栄養価。肌や疲労回復にも嬉しい効果 |

いかがでしたか?

特別なことをしなくても、腸を整えること、酸化を防ぐこと、心を穏やかに保つこと

小さな意識の変化が、体と心の若さを保つ鍵になると思います。

私も無理をせず、日常で出来ることをしています。

年齢にとらわれず、自分らしく輝き続けるために、今日からできることをひとつずつ、楽しみながら取り入れてみましょう。

参考文献 「発酵食品ソムリエ講座テキスト2 伝統的な和食と日本の発酵文化」 U-CAN