こんにちは、garesuです。

たくさんある微生物、その中でも発酵食品づくりに使われている代表的な5種類の微生物についてお話しをしますね。

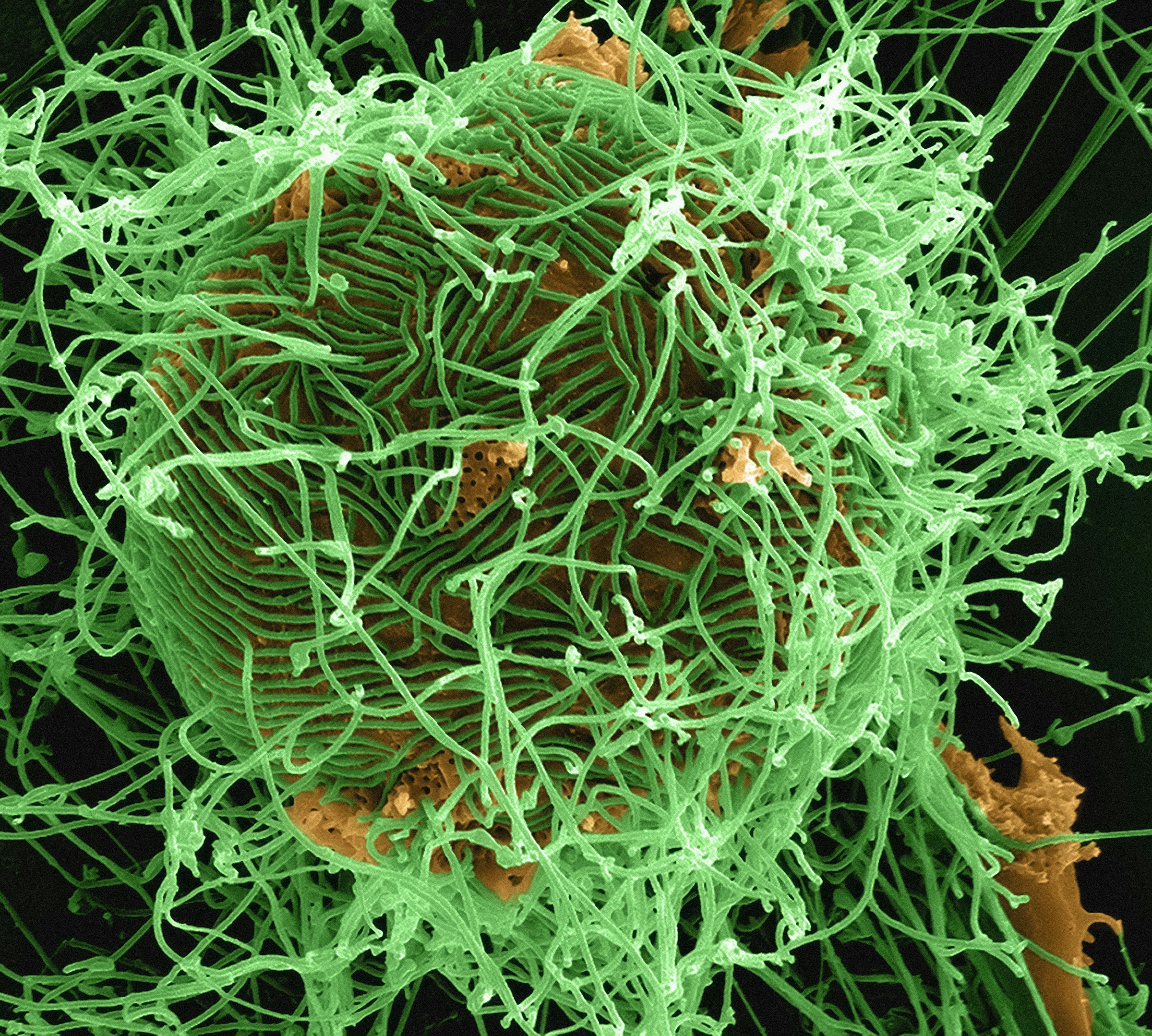

微生物とは何でしょうか?

肉眼では見えない小さな、小さな生物の総称です。

自然界には色々な微生物が存在しています。

代表的な5種類の微生物

- 麹菌

- 酵母菌

- 乳酸菌

- 納豆菌

- 酢酸菌(アセトバクター)

順番にご説明しますね!

まずは、麹菌から‥

麹菌

麹菌は麹を作るために使われるカビの総称です。コウジカビともよばれます。

麹=穀物に(お米や、麦、大豆など)麹菌を繁殖させたもの。

日本の伝統的な調味料の味噌や醤油、日本酒、焼酎、野菜の麹漬け、甘酒と発酵食品をつくる上で麹は欠かすことができない存在です。

麹菌はきくきんと読む場合もありますよ。

麹菌が繁殖するときに生まれる酵素は、デンプンを分解してブドウ糖を生成したり、タンパク質を分解してアミノ酸を生成したりするはたらきがあります。そのはたらきにより食品に甘味とうま味が引き出されます。

酵母菌

酵母菌は空気中、植物、土壌と自然界のいたるところに生息する微生物です。

発酵の過程でブドウ糖などを分解して、アルコールと炭酸ガスを作り出します。

日本酒やビール、ワインなど酒類の醸造で中心的な役割を果たします。

また、醤油の醸造やパンづくりにも利用されています。

発酵過程で香り成分を生み出すことも知られています。

発酵食品の香りにおいて、主要な存在なのです!

清酒酵母

清酒(日本酒)の醸造は清酒酵母が使われます。以前は酒蔵の中に自然に存在する蔵付き酵母とよばれる酵母で清酒を醸造していたそうですが品質が安定しなかったようです。

現在の独立行政法人酒類総合研究所が1904年に設立され、全国の酒蔵から醪(もろみ)を集めて酵母を分離しました。

清酒の醸造に適した優良の酵母だけを純粋培養して、全国の酒造メーカーに頒布するようになったと言われています。

この酵母菌は協会酵母とよばれ、清酒の品質向上に大きな貢献を果たしました。

醤油酵母

醤油の醸造に使われる酵母は2種類あります。

主発酵酵母(ジゴサッカロマイセス・ルキシー)と後熟酵母(カンジダ・エシェルシー)が段階的に作用します。

最初に主発酵酵母がブドウ糖に作用してアルコールを作り出します。このアルコールが、乳酸菌によって生まれた有機酸と反応して、醤油の複雑な香りが生まれます。その後に、後熟酵母のはたらきにより風味が豊かな醤油になります。

乳酸菌

乳酸菌は乳糖やブドウ糖などの糖類を分解して乳酸を生成する細菌の総称です。

乳酸菌の種類は多種多様

・丸い形の球菌

・細長い形の桿菌(かんきん)

空気中や海中、動物の腸内と自然界で生息しています。

乳酸菌が使われている発酵食品は世界中にあります。

乳酸菌のはたらきが関係する発酵食品

・ヨーグルト ・チーズ ・糠漬け ・味噌 ・醤油 など

重要な役割を果たしているのです。

乳酸菌によって生成された乳酸は、食品の風味をよくします。

また、pH値を下げて腐敗菌が繁殖しにくくするので食品の保存性を高める役割も果たしています。

pH値とは?

液体が酸性なのか、アルカリ性なのかを表す値

pH7が中性 7より小さいと酸性が高い 7より大きいとアルカリ性が強い

pHの読み方‥ピーエイチ又はピーエッチ

乳酸菌の機能

乳酸菌は小腸に多く生息し乳酸を生成します。

乳酸によって酸性に保たれた腸内で善玉菌を増やしたり、悪玉菌の増殖を抑えたりして腸内環境を整える働きがあります。

ところが、食べ物で摂取した乳酸菌は一般的に胃酸で死んでしまい、多くは腸まで届かないのです。

最近では、乳酸菌を生きたまま腸に届ける方法や、腸内での定着、増殖方法、医療分野では感染症の予防、肥満、糖尿病、アレルギー疾患の予防などにも研究がされていて、健康分野での幅広い効果が期待されているのです。

納豆菌

納豆菌は枯草菌(こそうきん)とよばれる細菌の一種です。

1905年に澤村眞(さわむらまこと)博士によって発見され、1916年に半澤洵(はんざわじゅん)博士によって純粋培養に成功したそうです。

枯草菌は枯れた草や土の中に生息していて、稲藁1本あたり約1000万個の納豆菌が付着しています。

もともと納豆は、煮た豆を稲藁で保存していたところ偶然生れたと言われています。

明治時代以前は稲藁に付着した自然の納豆菌で大豆を発酵させていました。これを藁苞納豆(わらづとなっとう)と言います。

しかし、稲藁は不衛生だとして、農学博士の半澤潤が納豆の衛生的な製造方法を確立して、納豆菌の純粋培養に成功しました。

酢酸菌(アセトバクター)

酢酸菌はアルコールを発酵させて酢酸を生み出す細菌の総称

米酢や穀物酢などの食酢ををつくるときに欠かすことができない細菌です。

形状は桿菌(かんきん)のみです。

防腐や殺菌作用があり、ツンとする刺激臭があるのが特徴です。

一般的に酵素がなくても活動できるのが細菌の特徴ですが、酢酸菌は好気性殺菌といって活動するためには酵素を必要とします。

自然界に広く存在していて、空気中に浮遊しています。

ウメやブドウなどの果実、りんごの皮、花の蜜にも存在します。

一般的に、米を原料にした米酢、小麦やとうもろこしを使用した穀物酢のほかにリンゴ果汁からつくられるリンゴ酢が食酢として利用されています。

ヨーロッパでは、ブドウ果汁を原料にしたワインビネガー、麦芽を原料としたモルトビネガーなどがあります。

ナタ・デ・ココ

酢のほかに酢酸菌を生みだす発酵食品として、フィリピン発祥のナタ・デ・ココがあります。

ナタ・デ・ココはココナッツの果汁を酢酸菌の一種アセトバクター・キシリナムで発酵させてつくります。

酢酸菌のはたらきで微生物セルロースとよばれる食物繊維が合成され、ココナッツ果汁の表面が固まります。

このセルロース部分を食用にしたのがナタ・デ・ココなのです。

ナタ・デ・ココをつくる際の発酵は酢酸を生成しないので、酢酸発酵とは呼びません!

いかがでしたか?

発酵食品には欠かすことのできない微生物のお話でした。

参考文献

「発酵食品ソムリエ講座テキスト1 伝統的な和食と日本の発酵文化」U-CAN

「発酵食品ソムリエ講座テキスト2 世界にひろがる発酵食品と健康」U-CAN

「発酵食品を楽しむ教科書」 ナツメ社